鳴子温泉郷とは

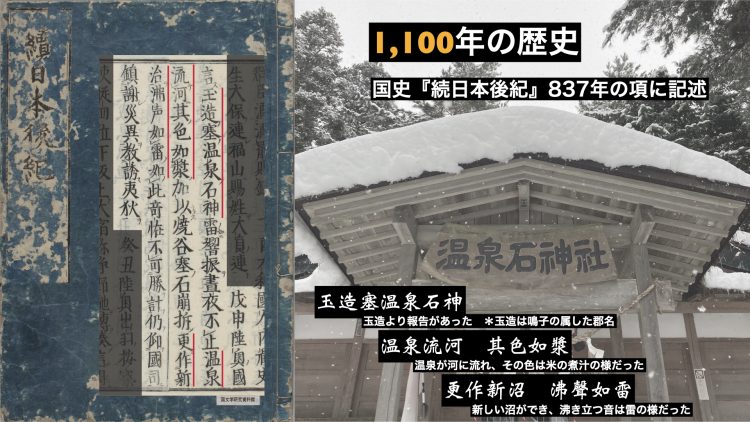

歴史

歴史は古く、六国史の一つ『続日本後紀』では837年(承和4年)に「温泉流河」(*)の記録があります。

松尾芭蕉により1702年に刊行された『おくのほそ道』の一節にも「なるこの湯」として登場し、19世紀前半には仙台藩領で最も繁盛した湯治場でした。

承和四年(八三七)四月戊申。

陸奧國言。玉造塞温泉石神。雷響振動。晝夜不止。温泉流河。

其色如漿。加以山燒谷塞。石崩折木。更作新沼。沸聲如雷。

如此奇恠不可勝計。仍仰國司。鎭謝災異。教誘夷狄。

*『続日本後紀』より

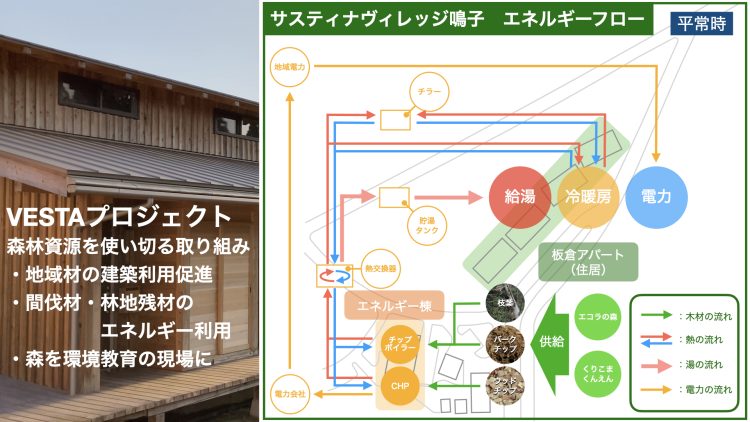

エネルギー

日本人だけの手による、日本で最初のアーチダムとして1957年に完成した『鳴子ダム』に付随する『鳴子水力発電所』をはじめ、日本で4番目の地熱発電所として1975年に稼働した『鬼首地熱発電所』など、鳴子温泉では自然エネルギーの利用に古くから取り組んできました。

近年では、地域の8割を占める豊富な森林資源に着目し、木材のカスケード利用を目指す『VESTAプロジェクト』が新たな取り組みとして、動き始めています。